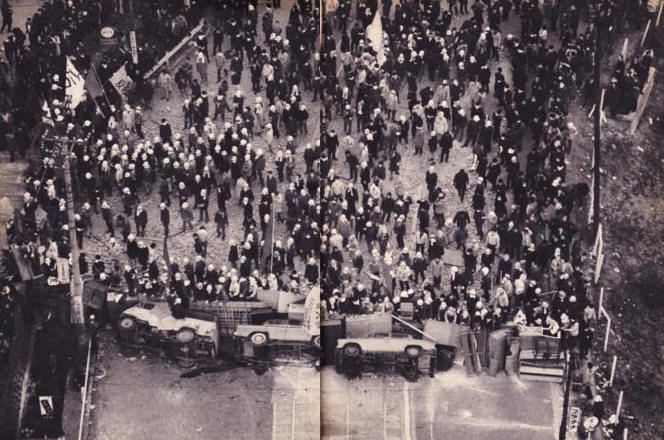

今年は1969年1月の東大安田講堂攻防戦から45年目となる。神田カルチェラタンからも45年。この時期になるとブログに「東大安田講堂攻防戦外伝」を掲載しているが、今回は「サンデー毎日」に掲載された野坂昭如氏(作家)の記事を掲載する。

(文書が長くブログの字数制限を越えるため、No324-1とNo324-2に分けて掲載します。)

(写真は「サンデー毎日」1969.2.20号より転載)

【1・19と私 野坂昭如】(サンデー毎日1969.2.20号)(引用)

『1月19日午前六時半、近くに住む週刊記者A氏が迎えにきた。この日、東大構内へ入るには、報道の腕章が必要で、それを貸してもらうべく、また、ぼくは警察機動隊のそばへ近づいたことがこれまでなく、A氏は安保改定以来、羽田、新宿とたびたび経験しているから、今日の先達とたのむ気持ちもある。(中略)

赤門前の、隊員の列を分けて、構内に入る。職員と腕章を付けた老人が一人いるだけ。道を横切って、ふくらみきった太いホースが五本延びている。歩くにつれ催涙ガスが眼にしみるが、そのよどみ方はきまぐれで、涙が出たりひっこんだりする。映画の撮影現場の如く、安田講堂の周辺だけが、放水投石怒号でごったがえし、ほんの二百メートルはなれると、大学構内日曜の朝にふさわしく、深閑としずまっていて、なにやら現実感がうすい。

(中略)NHKの腕章がやたら目立ち、トランシーバーで連絡をとりあっている。後詰めの隊員が、アルバムに貼られた、学生活動家の写真をながめている。放水は水圧の関係か、二、三分勢いいいが、すぐに老人の小水の如く、しぼんでしまう。(中略)大型ヘリコプターがドラム缶のようなものを吊り下げ、飛来して、催涙液を散布する。こちらまでしぶきがとんで、眼が痛い。

「ああ、ヘリコプターよりの催涙液は、さして効果なく、かえって地上に被害ある故、中止されたし、どうぞ」「了解、なおこの交信は傍聴されているおそれあり、気をつけるように、どうぞ」「わかりました、どうぞ」隊員の一人が、大型トランシーバーで連絡をとる。

ヘリコプターは二度、三度まわって、今度は、乗員の一人が、ねらいさだめて、催涙弾を投下する。(中略)

お茶の水に向かう。本郷三丁目を中心に、おびただしい機動隊がいて、通行人も歩道いっぱいにあふれている。立ち止まることは許されず、中にはあからさまに文句を言う男がいる。お茶の水駅の近くで喫茶店に入る。明治大学の通りは、商店すべて店を閉めているが、横丁は、シャッター半ば降ろしながらも、営業し、A氏に注意されて、みると駅前の交番が、打ちこわされ、中からおびただしい水が流れ出ている。コーヒーいっぱい飲んで、中央大学へ向かい、ここも、ここも門をバリケードで固め、人一人ようやく通れる入口からのぞくと、ヘルメット姿の学生が、いわゆる集会中で、十人、二十人と少数ながら、旗押したてた連中が、つぎつぎと吸い込まれ、入ろうとしたら、「闘う意志のない者は、駄目」と、さえぎられる。フランス人記者があらわれ、やはりフランス語で断りをくう。(中略)

また東大へもどる。(中略)目にみえる、屋上の投石者たちはまだいい、くらがりの中で、絶対に勝ち目のない闘いいどもうとする若者は、なにを心の支えとしているのか、ぼくは、よほど、安田講堂に籠城しようかと、考えた、機動隊の側からばかり見ていては片手落ちで、全共闘と共にいる、たとえば報道関係者がいてもいいはず、いや、当然必要であろう。籠城側がゆるさなかったのかもしれないが、このおびただしい腕章の群れを見ると、不思議な気がする。(中略)指揮者が、マイクで放水の目標を指示する。左側の屋上に、男が仁王立ちとなり、なにかしゃべっているが、ききとれぬ「かえりたまえ、すぐ、立ち去れ」とだけわかり、自分にいわれているようで、まともに男を見られない。なんのために、ぼくはここにいるのか、いやしくも全共闘支持を、たとえ心情的共感にしろ、ゆるぎないはずなのに、「頑張れ」と、声ひとつかけられない、機動隊が怖いのだ。(中略)

ふいに、時計台右側の窓から、スピーカーがあらわれ、男の声でしゃべりはじめる、よくききとれない。放水車がスピーカーを狙うがとどかぬ。スピーカーは赤い布団でおおわれている。「お茶の水で、バリケード構築中の学生が一人死んだ」報道の一人がいう。「しばらくこのままですね。もう一度お茶の水へ行きましょうか」A氏が提案し、腹が減ったからにぎり飯をほばりつつ、本郷三丁目を過ぎて、ふと前方を見ると、道いっぱいに群衆がいて、十字路になった角の、ガソリンスタンドを中心に、二方向で楯をかまえる機動隊と、対峙している。

(No324-2に続く)