2018年10月7日(日)、東京・四谷の主婦会館で、10・8山﨑博昭プロジェクト主催による秋の東京集会が開催された。今回のテーマは「異なった視点からの10・8羽田闘争」。

集会の第一部の講演会では、ウイリアム・マロッティ氏(UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校歴史学准教授)と嶋田美子氏(アーティスト・60年代研究家)が講演を行った。

今回のブログでは、このうち嶋田美子氏の講演を掲載する。

(ブログ掲載にあたっては、嶋田美子氏の了解を得ています)

今回のブログでは、このうち嶋田美子氏の講演を掲載する。

(ブログ掲載にあたっては、嶋田美子氏の了解を得ています)

「60年代をどう歴史化できるのか -外からの視点」

嶋田美子 (アーティスト・60年代研究家)

「よろしくお願いします。何かちょっとここにいるのがアウェイ感があるんですけれども、まず私が何をしてきたかというのを自己紹介したいと思います。

私は実はアーティストで、東京の立川市の砂川町で生まれ育ちました。たぶん皆さんとは一世代違うので、実際の闘争とかの経験は全くないんですけれども、何となく近所でそういうことが起こってたなというのは実感はしています。ただ。年代的には実体験というものはありません。

嶋田美子 (アーティスト・60年代研究家)

「よろしくお願いします。何かちょっとここにいるのがアウェイ感があるんですけれども、まず私が何をしてきたかというのを自己紹介したいと思います。

私は実はアーティストで、東京の立川市の砂川町で生まれ育ちました。たぶん皆さんとは一世代違うので、実際の闘争とかの経験は全くないんですけれども、何となく近所でそういうことが起こってたなというのは実感はしています。ただ。年代的には実体験というものはありません。

アーティストしては、私は『戦争と女性』や『従軍慰安婦問題』についての、これは戦時時代の日本の女性が植民地で何をしたのかという写真を基にして、いろいろ版画作品を作ってきました。これは日本人従軍慰安婦像になってみるというパフォーマンスで、ロンドンの日本大使館の前に座って従軍慰安婦像のマネをしているというものです。

これはこの間、ロスアンジェルスのグレンデールに行きまして、ここにも従軍慰安婦像があるんですけれども、そこで金属色に自分を塗りまして、そこでまた日本人慰安婦像になっているという、黄色っぽい方が私です(笑)。

これは日本でも靖国神社の前と国会議事堂の前でやりましたけれども、外国でやるときは別に30分いても1時間いても何も言われないんですが、国会議事堂の前は特にちょっとだけ座ったら、わーっと警官が来まして『動いてください』と言われて、本当に日本ではこういうことはしにくいなと思いました。

それでアーティストとしてこういうことをしてまして、60年代に何で関係があるかというと、2010年あたりから1960年代研究というものにはまってしまいました。そのきっかけというのは現代思潮社・美学校ですー現代思潮社は皆さまご存知の方が多いんではないかと思いますが。2010年頃にイギリスの作家の方がオルタナティブな美術教育の研究をしたいということで、『日本にそういうことがなかったか』と聞かれて、『それは美学校がありますよ』と言って、それで共同研究を始めた訳なんです。私もちょっと美学校に行ったことがありましたが、80年代だったので、全然昔とは違っていました。だんだん研究したり、石井恭二さん他、ほとんど今、美学校の関係の方もお亡くなりになったんですけれども、2010年あたりは皆さんまだお元気でいらして、お話を聞くことができて、それでものすごく面白いと思いまして、どんどんそれにはまっていきまして、2013年に、イギリスのサウスサンプトン大学の美術館で「反アカデミー」という展覧会で、美学校とコペンハーゲンの実験学校というのと、アイオワ州の実験的な学校の3つの資料を並べて展覧会をしました。これはそのカタログです。

そこでいろいろリサーチもしたので、2015年にそれでイギリスの大学で博士号を取りました。

現代思潮社は皆さまご存知だと思うんですけれども、石井恭二が57年に始めました。一番話題になったのが60年にサド裁判、澁澤龍彦の訳で『悪徳の栄え』を出版しまして、裁判になって、10年後有罪になるんですけれども、石井恭二さんの言葉として『右手にサド、左手に道元、脳髄にマルクス』というのがありました。(笑)

現代思潮社は皆さまご存知だと思うんですけれども、石井恭二が57年に始めました。一番話題になったのが60年にサド裁判、澁澤龍彦の訳で『悪徳の栄え』を出版しまして、裁判になって、10年後有罪になるんですけれども、石井恭二さんの言葉として『右手にサド、左手に道元、脳髄にマルクス』というのがありました。(笑)

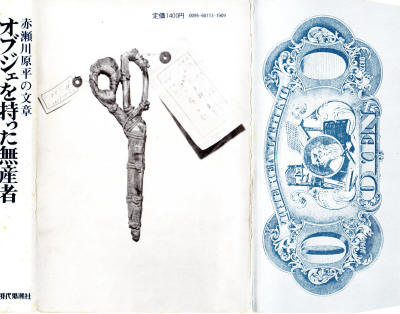

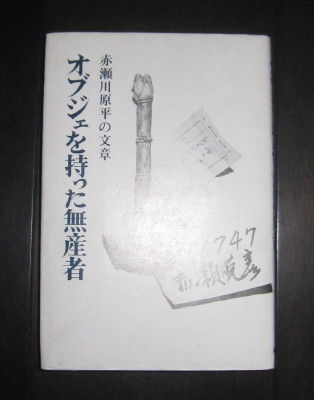

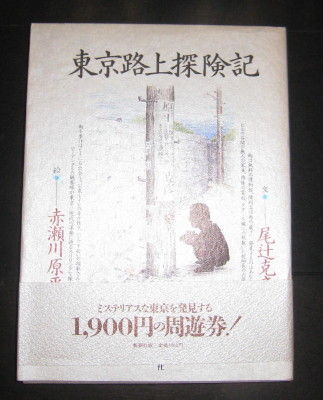

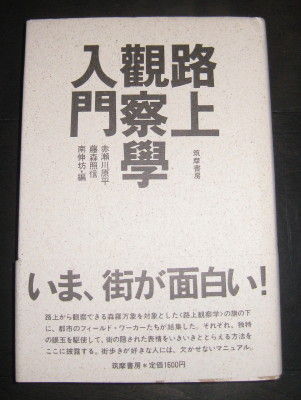

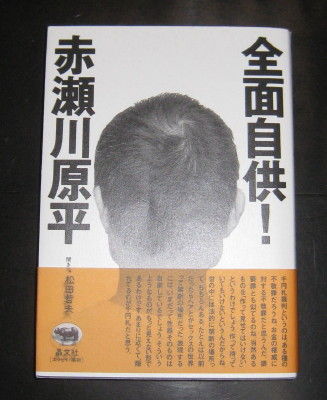

それで『民主主義の神話』、これは60年安保の集大成的な本です。その後『トロツキー全集』とか出すんですけれども、ただ、現代思潮社が私が非常に面白いと思うのは、こういうすごいハードエッジな政治の活動もしていながら、基本的にシュールレアリズムなどの美術系、まあ美術でもシュールレアリズムはかなり政治に介入してますけど、そういう関係の本も出しています。67年には平岡正明の本も出していて、これ以前から平岡正明は犯罪者同盟というグループを作ったりして、そういうアーティストというか活動家というか変な人たちも現代思潮社の周りにどんどん集まってきてるんですね。でも、ちゃんとしたルフェーブルなどのフランス哲学本も出していました。特に68年頃から前衛美術の本?細江英公の『鎌鼬』、これは土方巽という舞踏の創設した非常に有名なアーティストですけれども、それの写真集とか、1970年は『オブジェを持った無産者』赤瀬川原平、亡くなった尾辻克彦ですけれども、赤瀬川原平さんが66年ころから千円札裁判に関わって、それについての本です。その千円札裁判にも、それは千円札を模造、模型を作ったということで裁判になったんですけれど、その支援も現代思潮社はしていました。

1962年に自立学校というのを谷川雁が始めまして、これはオルタナティブ教育の講義といいますか塾みたいなものなんですけれども、多くの人が美学校のプロトタイプだと言っています。これにも石井恭二、川仁宏、川仁宏というのは後に現代思潮社の編集と美学校の事務局長になるんですけれども、それらの方が関わっています。

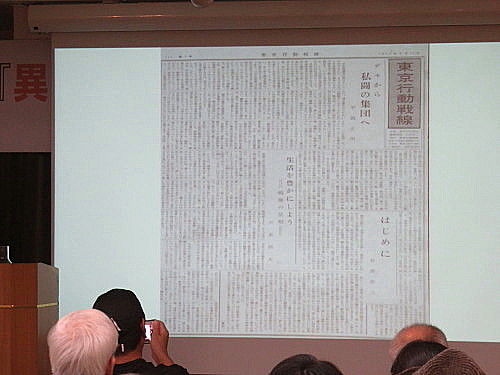

65年には『東京行動戦線』というニュースレターを出しまして、平岡正明の『デモから思想の集団へ』とか記事があります。もともと石井さんは反スターリン主義というか、共産党主導の既成の左翼の枠からはずれたところで運動していこうということなんですけれども、ここで明らかに直接行動ということを言っています。

これは68年の『腰巻お仙』唐十郎、あと中村宏の画集です。このほかにもいろいろ出していまして、東京行動戦線65年あたりで石井さんたちが言い出した直接行動というのが、ちょうど同じ時期に美術の間でも、反芸術と言っていたんですけれども、直接行動というか、とにかく今までの枠から飛び出して何かをしようという運動が非常に盛り上がっていたところなんですね。その辺のシンクロニシティというか、政治とアートが協働していくところが非常に面白いと思いましてこの辺の研究をしていたんです。

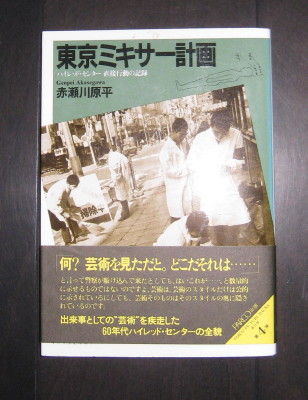

芸術の直接行動というのは、例えば、これはハイレッドセンターというパフォーマンスグループなんですけれども、これは64年の『銀座に謎の集団あらわる』です。64年といいますと東京オリンピックですが、東京オリンピックで街中を綺麗にしようとか、今と同じですけれども、浄化作戦みたいなことがあったんですね。それに対する皮肉、パロディとしてアーティストたちが集まって、わざと銀座の街を過剰に綺麗にするというーこれは雑巾で現座の歩道と車道を拭いているんですよ。そういうことをずっと半日くらいしていたという、皆が白衣を着ているので、お巡りさんも本当にこれは浄化運動だと思って、誰も何も言わなかったということがあるんですけれども、(笑)彼らも63年あたりまではまだ美術館とかで発表していたんですが、これ以降、美術館を否定して、今までのこれがアートだとされてきたことをどんどん否定していく訳です。

さきほど出版物でもありましたけれど、唐十郎の状況劇場です。状況劇場も60年代中頃から、それまでの劇場とか建物の中でやるシアター演劇をやめて街中にテントを張ります。花園神社にテントを張って、ずっと旅芸人みたいにして上演していた訳ですけれども、それも68年末ごろになりますと、やっぱり新宿も浄化運動になりまして、花園神社が場所を貸してくれなくなって、これは新宿中央公園で無許可でテントを張ってやろうとしたところ、まわり中、機動隊に囲まれたシーンです。そレでもテントの一部を開けて機動隊を背景にしてそのままずっと上演を続けて、上演直後に唐と関係者が警察に捕まったということがありました。

ほかにも現代思潮社には直接あまり関係ない人たちなんですけれども、グループで街頭でパフォーマンス、それも非常に危ない感じのパフォーマンスをする人たちがいまして、これはゼロ次元というグループです。これは紀伊国屋書店の地下ですね。今もありますけれども、そこに全裸でガスマスクを被って行進してそのまま逃げるということをしていました。これは写真記録だけ残っています。彼らはもともと名古屋のグループなんですけれども、やっぱり60年代の中頃に東京に来まして、こういうことを街頭でしていました。

ゼロ次元と、彼ら似たようなことをする人たちが一緒にいろんなイベントをしていたんですけれど、ベトナム反戦のイベントがあります。これはダダ・カンという、今も仙台に住んでいるパフォーマンス・アーティストです。糸井貫二という方で、今95歳ですけれども、お元気です。この『殺すな』というのは1967年ですね。岡本太郎の字で『殺すな』という、ニューヨ-クタイムスに一面広告でベトナム反戦の広告を出したんですけれども、それに共鳴してダダ・カンはそれを持って走るという行為を時々やってまして、何度もやっているんですけれども、この写真は1971年仙台でのものです。糸井貫二は、グループなどには属さなかったんですけれども、時々こういう風に、その時々の政治情況に共鳴して裸で走るとか、こういうことを街頭パフォーマンスをしました。70年には大阪万博の太陽の塔の眼のところを赤軍というヘルメットを被った人が占拠したことがあるんですけれども、そのニュースを聞いて、それに共鳴して、何かしなくちゃと、その場で万博会場に行って、太陽の塔の周りを裸で走って逮捕されたということもしています。

これはあまり知っている人がいないんですけれども、クロハタというグループで、彼らは非常に政治的な演劇的なパフォーマンスをしていたんですけれども、これは明らかにベトナム反戦とありますね。焼身の儀式クロハタ本庁。由比忠之進が1967年11月にベトナム戦争に反対して焼身自殺したことに共鳴して、これは新宿の街中なんですけれども、ここで追悼の儀式をするということで、これはたぶん人形で、こちらの人が松江カクさんというアーティストでクロハタの中心人物ですが、その人形を新宿西口広場に持って行きまして火を付けたと。これがその写真です。

十重二十重に人が囲んで、向こう側でガスマスクを付けて万歳しているのがゼロ次元です。ダダ・カンもここにいまして、いつも彼らとよく行動を共にしていたのがヨシダ・ヨシエという美術評論家で、彼も非常に政治的な運動に共鳴して三里塚にも行っていたんですけれども、彼とダダ・カンはこの後逮捕されました。

こういうことは美術史の中では、ほとんど今まで無視されていまして、ダダ・カンもゼロ次元も、たぶん10年前に美術関係者に聞いても誰も知らなかったんじゃないかと思うんですけれども、幸い黒ダライ児さんという人が『肉体のアナーキズム』という本を出しまして、それにゼロ次元とかダダ・カンとか、あまり資料に残っていないけれども、非常にその当時、社会に介入して重要なことをしたアーティストのことを書いて、今は割と注目、注目とまではいかないですけれど、少なくとも美術館での展覧会にも入るようになっています。

こういうことは美術史の中では、ほとんど今まで無視されていまして、ダダ・カンもゼロ次元も、たぶん10年前に美術関係者に聞いても誰も知らなかったんじゃないかと思うんですけれども、幸い黒ダライ児さんという人が『肉体のアナーキズム』という本を出しまして、それにゼロ次元とかダダ・カンとか、あまり資料に残っていないけれども、非常にその当時、社会に介入して重要なことをしたアーティストのことを書いて、今は割と注目、注目とまではいかないですけれど、少なくとも美術館での展覧会にも入るようになっています。

それで、この辺の美術とか政治の60年代の動きが非常に面白いので研究していましたら、去年の秋から東大で授業をしないかというお誘いがありまして、これは留学生向けのグローバル教養演習というんですけれども、それを英語で授業をやって欲しいと。それで『何を教えたらいいんですか』と言ったら、『日本に関することだったら何でもいい』というので、だったら『60年代の現代思潮社とアングラ・ア-トをやります』と言ったら『いいですよ』というので、シラバスを出しました。それを見たほかの学芸員や美術関係者が『嶋田さんね、あんなことやっても絶対に誰も来ないから』と言われました。あまりにマイナーで、そんな日本人も知らないようなことを何で外国人が興味を持つかと。それでフタを開けましたら20人近く生徒が集まりまして、無事にゼミを開くことができました。それで、1人だけあとでドロップして18人か19人なんですけれども、みなさん本当に熱心で、全く休みもせずちゃんと半年間授業を取ってくれました。留学生は 東大と提携しているいろんな国の学校から来るんですけど、アジア、ヨーロッパ、北米、南米、オーストラリアなどで、みなさん学部生で大体二十歳くらいなんですよ。日本語もほとんど出来ない。日本の60年代のことについてもあまり知らないんですけれども、リアクションが非常にビビッドというか面白かったんですね。

この授業は日本人の学生が取ってもよくて、他のクラスは日本人の学生が3分の1とかあるらしいんですけれど、このクラスは日本人は誰も取らなくて(笑)、でも、始まってから学生たちがすごく面白いからというので、ほかの日本人学生に『このクラスはこういうことをしているんだよ』と言ったんですって。授業は六全協くらいから初めて、1970年くらいまでだったんですけれど、その子が日本人学生に60年安保の授業の話をしたら、東大の学生は誰も60年安保を知らなかった。安保って何ですか、それ?みたいな感じだったそうです。でも知らないのは留学生たちも同じなんですけれども、日本人学生は無関心、知らないというより知的好奇心がないというか、そういう感じでした。半年間で10年間くらいの事をやって、美術館に展覧会にも見に行ったりして、最後は自国のことと関連して、レポートを書くか何かプロジェクトしてくださいと言ったんですけれども、そうしたらベトナム系のフランス人の学生がいまして、彼女はたぶん親がベトナムから移民した子たちなんですけれども、彼女がパリの五月革命以降の、フランスの大学の改革と、日本の大学の、例えば東大の68年以降どう変化したかを比較してレポートを書いてきまして、やっぱり東大はあまり変わっていなかったということがわかりました。(笑)フランスの国立大学は、今まで通り保守的な大学もあるんですけれども、かなり68年以降、移民やマイノリティーに関する学部が増えたりとか、非常に変化があったということをレポートしてきました。

この授業は日本人の学生が取ってもよくて、他のクラスは日本人の学生が3分の1とかあるらしいんですけれど、このクラスは日本人は誰も取らなくて(笑)、でも、始まってから学生たちがすごく面白いからというので、ほかの日本人学生に『このクラスはこういうことをしているんだよ』と言ったんですって。授業は六全協くらいから初めて、1970年くらいまでだったんですけれど、その子が日本人学生に60年安保の授業の話をしたら、東大の学生は誰も60年安保を知らなかった。安保って何ですか、それ?みたいな感じだったそうです。でも知らないのは留学生たちも同じなんですけれども、日本人学生は無関心、知らないというより知的好奇心がないというか、そういう感じでした。半年間で10年間くらいの事をやって、美術館に展覧会にも見に行ったりして、最後は自国のことと関連して、レポートを書くか何かプロジェクトしてくださいと言ったんですけれども、そうしたらベトナム系のフランス人の学生がいまして、彼女はたぶん親がベトナムから移民した子たちなんですけれども、彼女がパリの五月革命以降の、フランスの大学の改革と、日本の大学の、例えば東大の68年以降どう変化したかを比較してレポートを書いてきまして、やっぱり東大はあまり変わっていなかったということがわかりました。(笑)フランスの国立大学は、今まで通り保守的な大学もあるんですけれども、かなり68年以降、移民やマイノリティーに関する学部が増えたりとか、非常に変化があったということをレポートしてきました。

中国人の学生はこれを見せたらすごいリアクションしたんですよ。『造反有理というのは文化大革命じゃないか』と。(笑)その子は二十歳だったんですけれども、ずっと小さい頃から、文化大革命は本当に悪いことだったと、ほぼ内容も知らされない感じで、今ここ数年は、文化大革命についてもう少し幅の広い研究とか、映画とかが作られたりしているらしいんですけれども。とにかく彼にとっては『造反有理』という言葉が、東大の門に書かれていたんだということが、ものすごくショックだったらしくて、何でこれがここに書かれていたのか検証したいと言っていました。いろいろ調べたみたいですけれども、それはなかなか日本語がそんなによくできないので、まだそれほど進んでいないようですが、彼はそういうところをもう少し研究したいと言っていて、たぶん中国に帰ってしまうと研究できないので、(笑)アメリカかヨーロッパに留学して研究を続けたいそうです。

あとイギリスから来た女の子なんですけれども、彼女は駒場寮の研究をしたいと言っていて、(笑)教養学部だったので授業は駒場なんですけれども、駒場寮があったということをちょっと話したら、その歴史を知りたいから調べたいと言ったんですけれども、東大には駒場寮の資料が一切ないんですね。彼女が調べた範囲ではほとんど何もなかった。それでもあきらめずに、彼女は京都に行って、京大の吉田寮の研究をしています。(笑)今年に入っても泊りがけで吉田寮に行ったりしています。京大では結構英語が通じるらしいんですけれども、大して日本のことを知らなくて、日本語ができない人たちがそういう風にどんどん自ら飛び込んでいって、私が知らないようなことまで調べあげてレポートしてくれたので、本当にこれは面白かった。日本人の学生とのギャップがあまりに激しいので、その子たちに『何でこれそんなに面白いの』と聞いたんですよ、彼らが言うには、やっぱりこれはユースカルチャーだと、自分たちは二十歳くらいだけど、すごく同時代的なところが、フィーリングが分かるところがあると。それともう一つには、彼らはまだ若いですれども、自分の国の60年代の歴史を知っているんですね。パリから来た女の子はベトナム戦争、自分のルーツのことも知っているし、フランスの68年のこともよく知っているんですね。ですからそれと関連で考えられるということがありました。それを聞いてこれからどうにかしなければと思ったのは、こういう風に海外の人に向けてやるのも面白いんですけれども、やっぱり日本の教育をどうにかしなければいけないんじゃないかと。まあ日本でも1968年に関するいろんな試みはやられていると思うんですけれども、色々と問題があります。例えば『1968』という分厚い本を2冊、小熊英二が出しましたけれども、あれは当事者インタビューもないし、特に文化の面を全部切り捨てているんですね。もう言語道断だと思います。(笑)68年についてはこれまでもお見せしましたけれど、ああいうもの、アーティストとかノンポリとかヒッピーとか、今まで政治的と思われていない部分が実に政治的だったんですね。彼らがあってこそー政治運動もですけれどもー両方があっての60年代なので、文化を切り捨てて60年代を語るということは全くナンセンスなんです。

これは去年、『「1968年」無数の問いの噴出の時代』が国立歴史民俗博物館でありました。非常にまじめでカタログもすばらしい展覧会でした。ただ、これもやっぱり、私のアーティストの立場から見ると、文化的な面が、特にもうちょっと風俗的とか、たぶん学術的にはくだらないと見なされるような部分が欠落していると、どうしても60年代というものの全体が見えないような気がするんですね。でも資料的はいろんなものがあって面白かったです。

それで今、千葉市美術館で『1968年激動の時代の芸術』という展覧会をやってます。これもかなり資料が出ていまして、単に美術美術を並べただけじゃなくて、結構面白いんです。これは先週のオープニングで、城之内元晴さんの『新宿ステーション』という映画が展示されていまして、それを観る足立正生です。(笑)

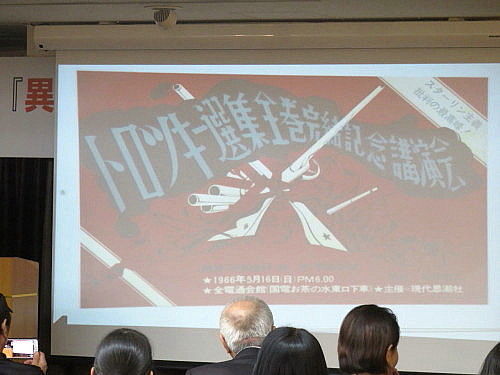

これも展示されたものですけれど、現代思潮社の本の出版記念講演のポスターで、『トロツキー選集全巻完結記念講演会』、このデザインは中村宏です。中村宏さんというのは絵描きさんで、『砂川五番』とかを描いた、50年代はわりとルポルタージュ絵画の作家です。中村さんも美学校で教えていたんですね。これは中村さん自身が『こんなのまだあったのか』とすごく驚いてました。

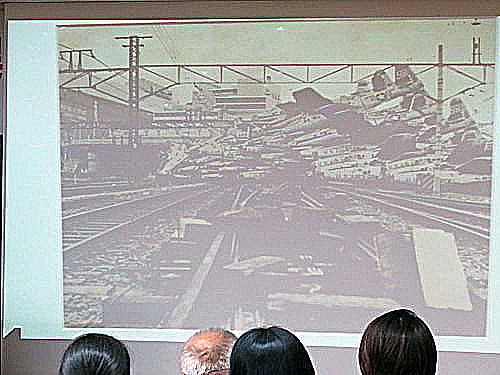

これは木村恒久さんというデザイナーで、この方もやはり美学校で教えていたんですけれども、これは新宿駅に積み重なる米軍機です。もちろんこれはコラージュなんですけれど、これもたぶん制作は68年頃だと思います。もちろんフォトショップはないです。コンピューターもないです。これ全部手で切って貼って、それをもう1度写真に撮ったものなんですけれども、かなり近くで見てもどういう風に作ったのかよく分かりません。木村さんもやはり60年代に革命的デザインとしていろんなことをしてまして、こういう風な社会的テーマでのコラージュをたくさん作っています。

この『1968年激動の時代の芸術』という展覧会はかなりいろんな面白いものがあります。ただ、これも第一部のところは学生運動とかそういう政治運動の資料もあるんですけれども、だんだんほかの部屋に行くと美術作品を並べただけみたいになってしまっています。

この『1968年激動の時代の芸術』という展覧会はかなりいろんな面白いものがあります。ただ、これも第一部のところは学生運動とかそういう政治運動の資料もあるんですけれども、だんだんほかの部屋に行くと美術作品を並べただけみたいになってしまっています。

1960年代というものをどのように歴史化していくか、それを提示していくかというのには二つ問題があると思うんです。一つはより総合的なアプローチ、文化と政治性を両方なければいけないと思います。このような1968の展覧会にしても、まだどちらかに、どうしても政治的な資料だけとか、または美術の動きだけというものに、枠にとらわれている感じが、まだします。もう一つは60年代というものを単に日本のものー日本の独自の視点があるということは非常に大切で、日本の68年というのも重要なんですけれどもーそれをグローバルな視点で見るということが非常に重要だと思います。それは今回、東大の若い学生から私が学んだことなんですけれども、彼らから見てとか、同時代的に他のところで何が起こっていたかというものを見ることによって、日本の60年代というものが、より厚みを増して、より興味深いものになっていくんじゃないかと思います。

その同時代性ということで言いますと、その同時代性というのは同時多発的なんですね。例えば今までの歴史ですとパリでパリ・コミューンが起きました、それはシチュエーショ二スト運動があったからです。それがパリを中心として周りの地方に波及していきましたみたいな感じ、または先進的な国で、例えばアメリカでベトナム反戦運動がありました、それがもうちょっと後進国的な日本にも伝わってきました、みたいな、そういう一方向性の歴史認識ではなくて、実はあまり関係のないように見えて、いろんなところでいろんなものが同時に起きていたと、そういう認識が面白いんじゃないかと私は思うんです。

特に、この間香港に行っていまして、香港の1967年の香港暴動というのがあったことを知りまして、それの資料がアジア・アート・アーカイブというところに行って出てきました。

その同時代性ということで言いますと、その同時代性というのは同時多発的なんですね。例えば今までの歴史ですとパリでパリ・コミューンが起きました、それはシチュエーショ二スト運動があったからです。それがパリを中心として周りの地方に波及していきましたみたいな感じ、または先進的な国で、例えばアメリカでベトナム反戦運動がありました、それがもうちょっと後進国的な日本にも伝わってきました、みたいな、そういう一方向性の歴史認識ではなくて、実はあまり関係のないように見えて、いろんなところでいろんなものが同時に起きていたと、そういう認識が面白いんじゃないかと私は思うんです。

特に、この間香港に行っていまして、香港の1967年の香港暴動というのがあったことを知りまして、それの資料がアジア・アート・アーカイブというところに行って出てきました。

これは『Who is Guilty of these Atrocities?』このような暴行は誰が責任があるのか、誰のせいなのかという冊子です。これは、今までの歴史では中国共産党に扇動された農民や労働者が決起して、警官隊と衝突して、警官を2名か3名殺害とされています。その時にいろいろデモとかがありまして、警官が市民に非常に暴力をふるったと。それでこういう小冊子が作られたのですが、それと同時にそれを警察側から見た、警察がどのように香港を守ったかみたいな小冊子もありました。たぶんこのような暴力的といいますか、武装的な衝突が起こったのは香港でも67年が初めてではないかと思うんですけれども、これも香港には香港の事情があって、日本にはもちろん日本の事情があるんですけれども、ほぼ同時にこういうことが起きているということが非常に興味深いです。

その上に、1967年のこの暴動を受けてなんですけれども、創建実験学院という非常に実験的な、オルタナティブな教育の場を作ろうという運動が、67年のあと68年に香港で起きました。この学校は67年の香港動乱後に68年に創設されまして、創設に関わったのは香港、台湾のアーティスト、建築家、映画評論家、出版社、これを読むと現代思潮社・美学校に似ているなと思います。1年でポシャってしまって、有志が九龍地区でそのあとも続けたそうなんですけれども、この実験学校も美学校も大きな動乱が起こって、政治的な不安の中で、教育というものに対して問題提起が起きたわけです。前の山本義隆さんの講演会でもありましたけれども、産学協同体質に対する反対、それと大学を解体するとか、『帝大解体』ってありましたけれど、そういうことの提起がなされた。それを受けて美学校もこの実験学校もあったと思うんです。

それなので、元の現代思潮社・美学校に戻りますと、そういう60年代に提起されたものがいまだに、特に日本ではきちんと継承されていないというか、きちんと考えられていないと思いますので、やっぱりその辺のところから考えることによって、60年代を単に昔のことではなくて、今に伝えていけるのではないかと思います。

ちょっと香港のこと戻りますと、この創建実験学校とか、67年動乱の資料が今出てきてアーカイブに入っているというのも、アンブレラ運動が起きまして、今まではとにかくそういうのは中共のせいだとか、暴動だと言われていた訳ですね。中国共産党に洗脳された人たちが暴動を起こした、と。ただ、アンブレラ運動後もうちょっと情報が出てきてから、やっぱりそういう説明は一面的なものにすぎないのではないか、と。映画とか海外からの本とかいろんな情報がすでに香港には60年代にあった訳で、単に中共対植民地政府との対立だけではなかった、むしろ世界的な60年代の運動の中でそれを見直そうと。今そういうインフォメーションがいろいろ出てきています。しかし、香港は一応自治的なことがあるんですけれども、やっぱりその辺を大学教育の中でいろいろやっていこうとすると、中国の方の締め付けがいろいろ厳しい訳ですね。

その上に、1967年のこの暴動を受けてなんですけれども、創建実験学院という非常に実験的な、オルタナティブな教育の場を作ろうという運動が、67年のあと68年に香港で起きました。この学校は67年の香港動乱後に68年に創設されまして、創設に関わったのは香港、台湾のアーティスト、建築家、映画評論家、出版社、これを読むと現代思潮社・美学校に似ているなと思います。1年でポシャってしまって、有志が九龍地区でそのあとも続けたそうなんですけれども、この実験学校も美学校も大きな動乱が起こって、政治的な不安の中で、教育というものに対して問題提起が起きたわけです。前の山本義隆さんの講演会でもありましたけれども、産学協同体質に対する反対、それと大学を解体するとか、『帝大解体』ってありましたけれど、そういうことの提起がなされた。それを受けて美学校もこの実験学校もあったと思うんです。

それなので、元の現代思潮社・美学校に戻りますと、そういう60年代に提起されたものがいまだに、特に日本ではきちんと継承されていないというか、きちんと考えられていないと思いますので、やっぱりその辺のところから考えることによって、60年代を単に昔のことではなくて、今に伝えていけるのではないかと思います。

ちょっと香港のこと戻りますと、この創建実験学校とか、67年動乱の資料が今出てきてアーカイブに入っているというのも、アンブレラ運動が起きまして、今まではとにかくそういうのは中共のせいだとか、暴動だと言われていた訳ですね。中国共産党に洗脳された人たちが暴動を起こした、と。ただ、アンブレラ運動後もうちょっと情報が出てきてから、やっぱりそういう説明は一面的なものにすぎないのではないか、と。映画とか海外からの本とかいろんな情報がすでに香港には60年代にあった訳で、単に中共対植民地政府との対立だけではなかった、むしろ世界的な60年代の運動の中でそれを見直そうと。今そういうインフォメーションがいろいろ出てきています。しかし、香港は一応自治的なことがあるんですけれども、やっぱりその辺を大学教育の中でいろいろやっていこうとすると、中国の方の締め付けがいろいろ厳しい訳ですね。

ですから、オルタナティブな教育の場を作りましょうということで、これは『Foo tak building』という一つのビルの中に『Art and Culture Outreach』というのをアーティストの人たちがこしらえて、本屋をやったり、そこで出版物も作ったり、ディスカッションをしたりする場所にしています。

これは『Rooftop Institute』というので、これも香港にあるんですけれども、これもアーティストが自分の家の一番ビルのてっぺんのところで、屋上ですね、屋上を塾みたいなことにして若い人たち、ここで日本人のアーティストも呼んでいるんですけれども、お互いに学習し合うという、そういう活動をしています。

特にPK Huiさんという、大学教授だったんですけれども、彼はアンブレラ運動以後に大学の専任教授のポストを辞めて、実験教育の場を今、創造しようとしています。『流動共学』という名前で、いろんなところに移動しながらやる教育の場を作ろうと、この『流動共学』はアートの学校というわけではないんですが、わりとアートを中心にしていろんなことをやっています。主催している人たちはHuiさんもそうなんですけれども、年代が上の人が多いんですよ。60代くらいの人が始めて、それで今運営してたり参加してたりするのはほとんど若い人たちです。日本でもそういう形で美学校的なといいますか、真にオルタナティブなー今の教育の枠内で何かを変えるというのもいいんですけれどもーそうではなくて、むしろ今のものに替わる、今にないものを作っていくという、そういう場を作っていくことによって、そして、そこでアートと政治とかを語ることによって、自立学校や美学校、大学闘争の中で提起された問題が、また継承できるのではないかと、そういう風に思っています。

あと、今日はあまり学生がいないのであれなんですけれど、(笑)これは最近友だちがロンドンに行って、こういう展覧会があったよと写真を送ってきてくれたものです。ここには『Every woman ought never to go out without a hammer in her pocket』女の人は外へ出ていく時はポケットの中にハンマーを持って行きなさいね、と書いてあるんですけれども、これは何かといますと、婦選運動、女性の参政権の運動の資料の展覧会なんですね。

これは『Window Smashing』、婦選運動というのは、最初は婦人運動家の中流階級の人たちが提唱し始める訳ですけれども、実際に婦選を獲得するためには直接行動しなければだめだった。イーストエンドの貧乏人のクラスの女の人たちが実力行使に出る訳ですね、外に行ってデモをしたりして、それでこのスローガンになる訳です。みんな外に行く時はハンマーを持っていましょうね。そういうことによってしか、規則とかにとらわれずに、運動というかアクションしないと何も手に入らないということです。この展覧会がどこであったかというと、ナショナルアーカイブなんですね。国立資料館です。国立の博物館です。国立の博物館がこういう展示をしているんです。資料をただ並べるだけじゃなくて。日本の美術館や博物館だと常に中立性を求められるんですね。中立な美術はないと思います。中立な展示も意味がないと思います。ですから、こちらでやってらっしゃるベトナム反戦の展示は素晴らしいと思うんですけれども、やはり何かのメッセージを伝えるために私たちはアートや展覧会をするんであって、単に中立的なブツを並べるために展覧会をするのではないんです。

『今の学生たちへ 行動してもいい 規則に従わなくてもいい』とここに書きましたのは、60年代についての講義をしたのは秋学期で、今年の春学期にはフェミニズムの講座をしたんですね。それには日本人の学生も来たんですけれども、大正時代の女性アナーキストの話をした時に、『そういう暴力はよくない』と言うんですね。あと、『フリーラブとか不倫とかするのはよくない』とか、とにかくそういうルールに従わないことをしているから、日本の女性運動はダメだったんですよとか、女子生徒からそういうことを言われて、愕然としました。ルールを誰が作って誰のためにあるのかということをあんまり考えなくて、とにかくルールがあるんだから従わなきゃいけないみたいなことが、とても多いんですよ。そういうことを言った子に対して、私が何か言うより前に、ほかの学生が『それって違うんじゃない』みたいにすごく反論して面白かったんですけれども。今の学生たちというか日本の学生たちとか日本の人に向かって、とにかく何でもかんでも規則に従わなくてもいいということを伝えたいと思いますし、やっぱりこういう風な『Window Smashing』、こういうことを国立の博物館で出来るような、国立でなくてもいいですけれども、私たちの出来る範囲で、こういう形で60年代文化を今につなげて、今のこの状況を変えるようなシチュエーションを作りたいと思います。

ありがとうございました。(拍手)」

『今の学生たちへ 行動してもいい 規則に従わなくてもいい』とここに書きましたのは、60年代についての講義をしたのは秋学期で、今年の春学期にはフェミニズムの講座をしたんですね。それには日本人の学生も来たんですけれども、大正時代の女性アナーキストの話をした時に、『そういう暴力はよくない』と言うんですね。あと、『フリーラブとか不倫とかするのはよくない』とか、とにかくそういうルールに従わないことをしているから、日本の女性運動はダメだったんですよとか、女子生徒からそういうことを言われて、愕然としました。ルールを誰が作って誰のためにあるのかということをあんまり考えなくて、とにかくルールがあるんだから従わなきゃいけないみたいなことが、とても多いんですよ。そういうことを言った子に対して、私が何か言うより前に、ほかの学生が『それって違うんじゃない』みたいにすごく反論して面白かったんですけれども。今の学生たちというか日本の学生たちとか日本の人に向かって、とにかく何でもかんでも規則に従わなくてもいいということを伝えたいと思いますし、やっぱりこういう風な『Window Smashing』、こういうことを国立の博物館で出来るような、国立でなくてもいいですけれども、私たちの出来る範囲で、こういう形で60年代文化を今につなげて、今のこの状況を変えるようなシチュエーションを作りたいと思います。

ありがとうございました。(拍手)」

司会(佐々木幹郎)

「どうもありがとうございました。大変刺激的な話で(笑)見事にまとめられましたね。素晴らしい講演でした。嶋田さんありがとうございました。(拍手)」

「どうもありがとうございました。大変刺激的な話で(笑)見事にまとめられましたね。素晴らしい講演でした。嶋田さんありがとうございました。(拍手)」

【質問】

水戸喜世子

「国会前のどこでパフォーマンスをされたのですか?」

嶋田

「国会議事堂の前の門のところです」

水戸喜世子

「別に何か像があって、そこの横に座ったということではないですか?」

嶋田

「あそこは何もないので、椅子を持って行って・・」

水戸喜世子

「何分くらい座られたんですか?」

嶋田

「行く時から金箔に塗っていましたから、何か不審者じゃないですか。(笑)もう向こうからお巡りさんがこっちを見ているなという感じはあったんですけれども、そこで椅子を持って行って座ろうと思ったら、もうパッて取り巻かれて『何ですか、あなたは』ということで・・」

水戸喜世子

「それは新聞にも何も出なかったんですか?」

嶋田

「出ないですね。『写真を撮っているだけですよ』と言ったんですけれども、『ここで写真を撮っちゃいけません』と言われて・・・」

水戸喜世子

「日本以外にはどこでやられたんですか?

嶋田

「日本以外はロンドンの大使館前と、ロスアンジェルスの従軍慰安婦像のところです。機会があればほかでもやりたいんですけれども」

水戸喜世子

「応援します」(笑)

嶋田

「一緒にやりましょう」(笑)(拍手)

参加者A

「中国人の学生の話がありましたが、毛沢東と文化大革命は中国での評価はどうなんですしょうか?」

嶋田

「どうなんでしょう。一応、毛沢東は毛沢東で別個としてリスペクトして、文化大革命はダメでしたよみたいな感じらしいんですけれども、文化大革命の間に党の文化みたいなものがあって、バレーとかですね。ああいうものが称賛されて、普通のポップ・カルチャーみたいな歌謡曲とか、そういうものは本当に迫害されたですって。ですから、その辺の時代の抵抗としてのポップ・カルチャーみたいなことを、今いろんな映画になったりとか、確か去年、青春の何とかいう映画があったと思うんですけれども、それもバレリーナで共産党主導のバレーはしたくないんだけど、自分のやりたい踊りをするとダメだと言われるみたいな、そういうことの表現とかはできているらしいんですけれども、文化大革命自体の意味を検証するとかいうことは、まだなかなかできないみたいです。」

参加者A

「政治と文化がここのテーマだと思うんですが、ちょっと若い人に、日本人ですが、文化大革命に話をすると、あんなもの評価するのはとんでもないと言うので、やっぱり政治と文化をもっと検証する必要があると思う。」

嶋田

「あと、香港にいた時に、足立・若松映画祭がありまして、そこで赤P(赤軍―PFLP世界戦争宣言)を上映していまして、あれは中国本土では上映できないそうなんです。香港ではできたので、結構本土から若者が観に来ていて、私は観ても分からないんですけれども、一緒に行った香港の人が、彼女は元々上海の人で、ちょっと聞いたりすると、あの人は本土からだと分かると。結構本土の若者が来ていたというんですけれども、あの中でパレスチナの人が毛沢東の本を持っていたりしますよね、そこでみんなドッと沸いたりしたんですね。(笑)ですから、結構そのリアクションが、私はどういう意味かまだ分からないですけれども、まあ面白かったです。」

参加者B

「フェミニズムについていろいろ研究されているというお話があったんですけれども、60年代から70年代にかけてウーマンリブが生まれたり、田中美津さんとかいろいろあったと思うんですけれども、その頃の運動に対してはどう思っているかお伺いしてよろしいでしょうか?」

嶋田

「今日、本当は来るはずだった青山学院大学の先生のチェルシーさんも60年代の女性についての研究をしているので、彼女の方が詳しいと思うんですけれどもー。フェミニズムの中では60年代は、上野千鶴子さんがおっしゃっているのですけれども、リブやフェミニズムが生まれたのはバリケードの中でおにぎりを作らされていたからだと。それに対しての異議申し立てということで、確かにその部分もあると思うんですけれども、何かそれはあんまり座りがいい話だと、私はちょっと思ってしまうんですね。というのは、ゲバルトロ-ザとか、女子大がいろいろ運動もしていましたし、女の子が実際にそういう破壊活動なりバリケードなりに加わったこともあるし、または、その中でおにぎり作っているけど、おにぎり作って何が悪いというのもありまして、女性がそういうことをしない、したくないからフェミニズムに行ったというのは、それに一理はあるとしても、ちょっとあまりに単純化しすぎているような感じがしてしまいます。フェミニズムの話を特に今若い女性に言っても、さきほども言いましたように『暴力はいけません』ってすぐに言うんですよ。暴力はあまねく暴力で、対抗暴力も無い。この間、セリーナ・ウイリアムスと大阪なおみのテニスの試合で、セリーナが何か言ったりラケット投げたりすることも暴力的だったからよくないとか、そういう感じなんですね。特にフェミニズムだけとはいいませんけれども、女子の中の暴力に対するアレルギーみたいな、暴力いけませんと言っていればいいみたいなところがあるので、やっぱり私はもっと女性と暴力について、特に一番最初に出しましたけれど、戦時中の日本の女性が暴力的でなかったとは絶対に言えないので、むしろその正反対であったので、もうちょっとその辺のところも深く考えていかないといけないと思います。あまりに全部を女性性(非暴力的)、男性性(暴力的)として分けるのは、 もうちょっと別の見方があってしかるべきではないかと思います。」

(拍手)

「フェミニズムについていろいろ研究されているというお話があったんですけれども、60年代から70年代にかけてウーマンリブが生まれたり、田中美津さんとかいろいろあったと思うんですけれども、その頃の運動に対してはどう思っているかお伺いしてよろしいでしょうか?」

嶋田

「今日、本当は来るはずだった青山学院大学の先生のチェルシーさんも60年代の女性についての研究をしているので、彼女の方が詳しいと思うんですけれどもー。フェミニズムの中では60年代は、上野千鶴子さんがおっしゃっているのですけれども、リブやフェミニズムが生まれたのはバリケードの中でおにぎりを作らされていたからだと。それに対しての異議申し立てということで、確かにその部分もあると思うんですけれども、何かそれはあんまり座りがいい話だと、私はちょっと思ってしまうんですね。というのは、ゲバルトロ-ザとか、女子大がいろいろ運動もしていましたし、女の子が実際にそういう破壊活動なりバリケードなりに加わったこともあるし、または、その中でおにぎり作っているけど、おにぎり作って何が悪いというのもありまして、女性がそういうことをしない、したくないからフェミニズムに行ったというのは、それに一理はあるとしても、ちょっとあまりに単純化しすぎているような感じがしてしまいます。フェミニズムの話を特に今若い女性に言っても、さきほども言いましたように『暴力はいけません』ってすぐに言うんですよ。暴力はあまねく暴力で、対抗暴力も無い。この間、セリーナ・ウイリアムスと大阪なおみのテニスの試合で、セリーナが何か言ったりラケット投げたりすることも暴力的だったからよくないとか、そういう感じなんですね。特にフェミニズムだけとはいいませんけれども、女子の中の暴力に対するアレルギーみたいな、暴力いけませんと言っていればいいみたいなところがあるので、やっぱり私はもっと女性と暴力について、特に一番最初に出しましたけれど、戦時中の日本の女性が暴力的でなかったとは絶対に言えないので、むしろその正反対であったので、もうちょっとその辺のところも深く考えていかないといけないと思います。あまりに全部を女性性(非暴力的)、男性性(暴力的)として分けるのは、 もうちょっと別の見方があってしかるべきではないかと思います。」

(拍手)

(終)

【お知らせ その1】

10・8山﨑博昭プロジェクト関西集会

「世界が見た10・8羽田闘争」

10・8山﨑博昭プロジェクト関西集会

「世界が見た10・8羽田闘争」

●日時:11月17日(土) 開場:13:30 14時~17時

●会場:エル・おおさか 5F 視聴覚室

アクセス:http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html

(最寄駅/天満橋駅から徒歩)

●資料代:1000円

講演1 アメリカから見た10・8羽田闘争、及び日本のベトナム反戦闘争

講師:幸田直子(近畿大学国際学部国際学科講師)

●会場:エル・おおさか 5F 視聴覚室

アクセス:http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html

(最寄駅/天満橋駅から徒歩)

●資料代:1000円

講演1 アメリカから見た10・8羽田闘争、及び日本のベトナム反戦闘争

講師:幸田直子(近畿大学国際学部国際学科講師)

講演2 在日コリアンから見た10・8羽田闘争と韓国民主化運動

講師:金光男(キム・クァンナム)(在日韓国研究所代表)

講師:金光男(キム・クァンナム)(在日韓国研究所代表)

【お知らせ その2】

50年前の芸術はこんなにも熱く激しかった

「1968年激動の時代の芸術」展

50年前の芸術はこんなにも熱く激しかった

「1968年激動の時代の芸術」展

10月7日に行われた10・8山﨑博昭プロジェクト東京集会で講演したウイリアム・マロッティさんと嶋田美子さんが企画に関わっている展示会です。

●会 場:千葉市美術館

●開催期間:2018年9月19日から11月11日

●開催期間:2018年9月19日から11月11日

【お知らせ その3】

ブログは隔週で更新しています。

次回は11月9日(金)に更新予定です。

次回は11月9日(金)に更新予定です。